En mai, le généathème proposé par Sophie de la Gazette des Ancêtres met à l’honneur les métiers de nos aïeux.

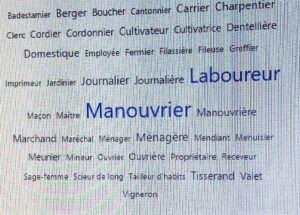

Mes ancêtres étaient principalement manouvriers, ceux de Monsieur, étaient laboureurs ou cultivateurs, voire propriétaires cultivateurs.

Nos généalogies comptabilisent une centaine de métiers différents et essentiellement manuels.

Je constate qu’au 19e siècle et au début du 20e, mes ancêtres furent pour la plupart au bas de l’échelle sociale ; alors qu’au 17e et 18e siècle, ils semblaient jouer un rôle plus important.

En 2013, lors de ma participation au premier ChallengeAZ, j’avais parlé de mon Sosa 122, un badestamier, ce qui m’a valu d’être citée dans le numéro hors-série n° 38 (avril-mai 2014) de la Revue Française de la Généalogie.

Au XVIIIe siècle, certains cumulaient un métier et une fonction, comme ma branche BONNAIRE, dans l’Aisne, où les hommes furent charpentier et clerc de paroisse de père en fils.

En Bretagne, Jan LAVIEC fut fabricien. Chez les STEUN (Sosa 926), on a été lieutenant de paroisse ou lieutenant garde-côte.

Dans l’Aisne, Thierry BERTRAND (Sosa 354) fut pelletier ou peltier et Adolphe André COULON exerça le métier de pareur.

Deux métiers au poil, si j’ose dire… puisque le pelletier était un artisan

travaillant les peaux et les fourrures et le pareur faisait sortir les poils des draps ou des étoffes de laine au moyen d’un outil appelé chardon.

J’ai trouvé des précisions amusantes, comme : cantonnier de grandes routes comme le fut Alain BILLAND (Sosa 58) !

Cantonnier certes, mais pas n’importe lequel !

Quant à nos aïeules, elles s’occupaient principalement de leurs foyers. Certaines avaient un métier de complément comme les dentellières, mais beaucoup furent aussi manouvrières ou servantes.

Une seule se démarqua et fut sage-femme, en Normandie, au 18e siècle. Elle s’appelait Marie-Anne LE SAUNIER (Sosa 509).

Nos ancêtres étaient des « invisibles » qui exerçaient des petits métiers, mais qu’importe ! Maman me répétait souvent : « Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sotte gens ! »

Qu’en pensez-vous ?

Sources : Wikipédia.org – vieuxmétiers.org – geneacaux.net

Cette année et pour la première fois depuis 2013, je ne participerai au fameux #ChallengeAZ mis à l’honneur par notre Sophie de la Gazette des Ancêtres.

Cette année et pour la première fois depuis 2013, je ne participerai au fameux #ChallengeAZ mis à l’honneur par notre Sophie de la Gazette des Ancêtres.