Il est où le bonheur ?…

Il est là tout simplement avec la recette de janvier.

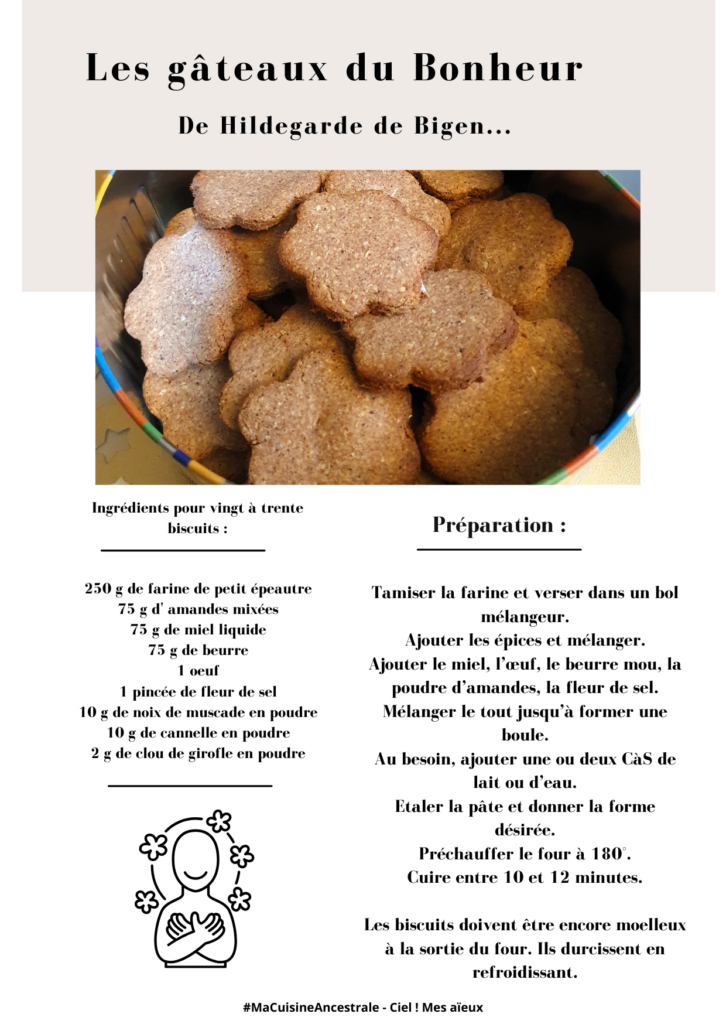

Pour bien débuter cette nouvelle année, Ma Cuisine Ancestrale vous raconte les petits biscuits du bonheur de Hildegarde de Bigen !

Côté Histoire :

Hildegarde de Bingen est née vers 1098 et morte le 17 septembre 1179 en Allemagne. Religieuse dès son jeune âge et Bienheureuse de l’église catholique depuis le XIIe siècle, elle a été canonisée et proclamée « docteur de l’Eglise » par le pape Benoit XVI en 2012.

Elle était, également, un médecin reconnu à son époque. Elle doit toutes ses connaissances à ses visions, qu’elle rapporte consciencieusement dans ses différents livres. Son double don de voyance et de guérisseuse en fait l’un des médecins les plus renommés de son temps.

Son livre « Les causes et les remèdes » fit grand bruit jusqu’au XIIe siècle. Elle y décrit de nombreux symptômes de maladie, leurs causes et des remèdes réalisés à base de plantes, d’épices et de minéraux.

Hildegarde rappelle : « Il n’y a pas de maladies mais des hommes malades, et ces hommes sont intégrés dans un univers qui, de même qu’il participe à leur malheur, doit aussi prendre sa part dans la guérison. »

Elle s’inscrit ainsi dans la vision holistique de la santé, comme l’ayurvéda indien et la médecine traditionnelle chinoise.

Abbesse, guérisseuse, visionnaire, poétesse, compositrice et prophétesse, elle prodigue également de nombreux conseils pour une alimentation saine en rédigeant des livres de recettes culinaires.

Côté Cuisine :

Au sujet de ces gâteaux, Hildegarde disait : « Ils dispersent l’amertume qui est dans ton cœur, ils l’apaisent et l’ouvrent. Mais ils ouvrent aussi tes cinq sens, te rendent gai, purifient tes organes sensoriels, réduisent les humeurs nocives et donnent à ton sang une bonne composition. Ils te rendent robuste, joyeux et efficace dans ton travail. »

Avec de telles vertus, avouez qu’il serait dommage de nous en priver !

En attendant notre prochain rendez-vous, régalez-vous… moi, c’est déjà

fait !

Sources :

« 1001 secrets sur les épices » – Sylvie JOBBIN-LE MOAL – Editions Prat

https://www.radiofrance.fr/franceinter

Recette : kilomètre-0.fr

Images : Collection Personnelle